Kiefer chiama, allora prendo il treno da Milano Centrale. Arrivo a Santa Maria Novella a Firenze, per dirigermi a Palazzo Strozzi camminando per le vie della città ghermite per il ponte di Pasqua. Arrivo davanti all’imponente sede espositiva e non so perché ma sono emozionata: ho quello stato d’animo di estrema felicità (perché vedrò una mostra che ho tanto atteso), anche se so che poi mi colpirà quella strana sensazione di nostalgia o malinconia (perché orami l’avrò vista e non potrò più rivivere lo stesso stupore).

Anselm Kiefer e la magia dei suoi Palazzi celesti

Ho visto per la prima volta una mostra di Anselm Kiefer a Milano nel 2004, in occasione dell’inaugurazione di Pirelli HangarBicocca, con la presentazione dell’installazione site specific I Sette Palazzi Celesti, concepita e presentata per l’apertura da un progetto di Lia Rumma.

L’opera deve il suo nome ai Palazzi descritti nell’antico trattato ebraico Sefer Hechalot, il Libro dei Palazzi/Santuari risalente al IV-V secolo d.C., in cui si narra il simbolico cammino d’iniziazione spirituale di colui che vuole avvicinarsi al cospetto di Dio.

Poi nel 2020 al Pantheon di Parigi (il mausoleo dei grandi di Francia). Ancora nel 2022 a Venezia a Palazzo Ducale nella Sala dello Scrutinio, in occasione della mostra Anselm Kiefer. Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce (Andrea Emo).

Kiefer a Firenze

Ma tornando nel presente… entro a Palazzo Strozzi per visitare la mostra di uno dei più importanti artisti operanti tra il XX e il XXI secolo. L’esposizione è un’occasione unica, uno di quei progetti espositivi e allestitivi che capitano di rado in Italia, che ci permette di entrare in contatto diretto con il grande maestro attraverso un percorso tra lavori storici e nuove produzioni, tra cui una nuova grande opera creata in dialogo con il cortile rinascimentale.

A cura di Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Anselm Kiefer. Angeli caduti è un viaggio attraverso allegorie, figure e forme che riflettono sull’identità, la poesia, le vicende storiche e i diversi pensieri filosofici. È un testamento, una bibbia della nostra epoca.

È importante avere chiaro questo concetto prima di addentrarsi in questo percorso. Il maestro tedesco da sempre utilizza pittura, scultura, installazione e fotografia. Tutta l’arte di Anselm Kiefer è racchiusa in queste mura e propone un percorso di introspezione sull’essere umano, esplorando le connessioni tra passato, presente e futuro.

Fratelli Limbourg, La caduta degli angeli ribelli, 1411-1416,

da Très Riches Heures du duc de Berry, Condé Museum. Courtesy Meisterdrucke

La poetica di Anselm Kiefer

Fin dai suoi esordi alla fine degli anni Sessanta, Anselm Kiefer realizza una profonda e stratificata ricerca sui temi della memoria, del mito, della storia, della letteratura e della filosofia. Nel suo percorso artistico questi temi si uniscono quindi a religione, misticismo, poesia e guerra. Ogni sua produzione artistica esprime il rifiuto del limite, non solo nella monumentalità o nella materialità, ma soprattutto nell’infinita ricchezza di risorse con le quali sonda le profondità della memoria e del passato.

Oggi vi sono artisti che compiono grandi opere: nonostante ciò, il fatto che riescano a crearle non significa che la creazione e l’atto di creare non li tocchi. È sempre faticoso per un artista mettere in mostra o in scena se stesso. Sicuramente ci deve essere del talento, addirittura del genio nei casi dei grandi artisti che segnano la storia andando oltre il limite, perché restano anche quando loro stessi non ci sono più.

Oltre il limite. Anselm Kiefer a Firenze

Ma cosa succede quando un artista va oltre il limite di sé essendo in presenza? Interviene qualcos’altro, la non paura del limite. La non ossessione del chiedersi: “e adesso come stupirò ancora? Cosa avrò da dire ancora?”, sconfiggendo così quella paura di vuoto che spesso colpisce i geni. Si tratta del saperci fare con il vuoto, con la mancanza, con il non sapere e il non capire. Un’umiltà di fondo che riflette un atteggiamento di accettazione verso il fatto che qualcosa sfuggirà sempre.

Allora al posto del rifiuto e della rabbia subentra la curiosità. Al posto della lotta con sé stessi, compare la dedizione (da distinguere dal sacrificio). La chiusura narcisistica della rivalità con la propria immagine ideale lascia il posto ad un’apertura all’altro. Il focus non è più su se stessi e sui risultati da raggiungere ma sulla cosa, sul provare costantemente ad avvicinarla nonostante sfugga incessantemente.

L’esperienza creativa a ogni livello e in ogni campo comporta sempre uno spossessamento, una povertà, un vuoto nell’essere. Il limite personale è trasformato in un trampolino di lancio per la ricerca, mentre il tempo si ferma, esiste solo il qui e ora dell’atto.

Hieronymus Bosch, “Trittico del Carro di fieno”, 1516 c.a, dipinto a olio su tavola,

135×200, Museo del Prado, Madrid. Pannello centrale firmato “Jheronimus Bosch”

Chi è l’angelo caduto? La mostra di Kiefer a Firenze

Entrando nel cortile rinascimentale siamo accolti dalla prima opera: Engelssturz ovvero Caduta dell’angelo. Ma chi è l’angelo caduto? Ci sono più racconti o credenze sull’angelo caduto. Il più popolare narra di un angelo decaduto dal suo stato di grazia e cacciato dal Paradiso, in esilio sulla terra per punizione divina per aver disubbidito o per essersi ribellato a Dio.

Engelssturz, 2022-2023. Anselm Kiefer, Angeli caduti. Fallen Angels, Palazzo Strozzi, Firenze,

© photo Ela Bialkowska, OKNO studio. Courtesy Palazzo Strozzi

Una delle prime fonti riguardanti l’angelologia e la demonologia con l’angelo caduto si riferisce al profeta persiano Zarathustra[1], che ha influenzato alcuni aspetti della religione ebraica e cristiana. Nel cristianesimo, l’angelo caduto per eccellenza è Lucifero. Lucifer, originariamente interpretato come un termine generico per riferirsi a un essere che “porta luce” o “splende”, stato successivamente associato come nome proprio per indicare Satana.

Le leggende riguardanti tali creature sono molteplici, ma la più diffusa sostiene che esse continueranno a vagare sulla terra fino al giorno del Giudizio universale, quando saranno definitivamente esiliate nell’Inferno. Il termine “Lucifer” ha sia una connotazione positiva, riferendosi a creature pentite, sia una negativa, indicando esseri superbi e arroganti.

Ali spezzate, Kiefer a Firenze

Gli esseri pentiti, spesso rappresentati con ali spezzate, nere o bianche, o accanto a un compagno morente, simboleggiano la sofferenza e il rimorso. Allontanati dal cielo e da Dio, sono condannati a soffrire, a patire le ferite e talvolta anche la morte. Gli esseri superbi, che generalmente hanno ali nere, rappresentano l’umanità desiderosa di conoscenza proibita tanto da ribellarsi all’autorità divina per ottenerla.

Simboleggiano la ribellione all’ordine giusto, l’individuo che infrange le leggi e trasforma la propria esistenza in una battaglia senza regole. Questo conflitto eterno tra l’esiliato Lucifero e gli Angeli, veri servitori e messaggeri di Dio, è rappresentato come una lotta perpetua. In alcune tradizioni babilonesi si parla di un angelo caduto, rappresentato come un umile viandante, che personifica il mietitore e ha assunto il ruolo di guardiano dell’Inferno.

Si dice che egli prelevi le anime umane quando è giunto il loro momento. Secondo una leggenda, coloro che muoiono in modo violento possono incontrare questo angelo prima di morire.

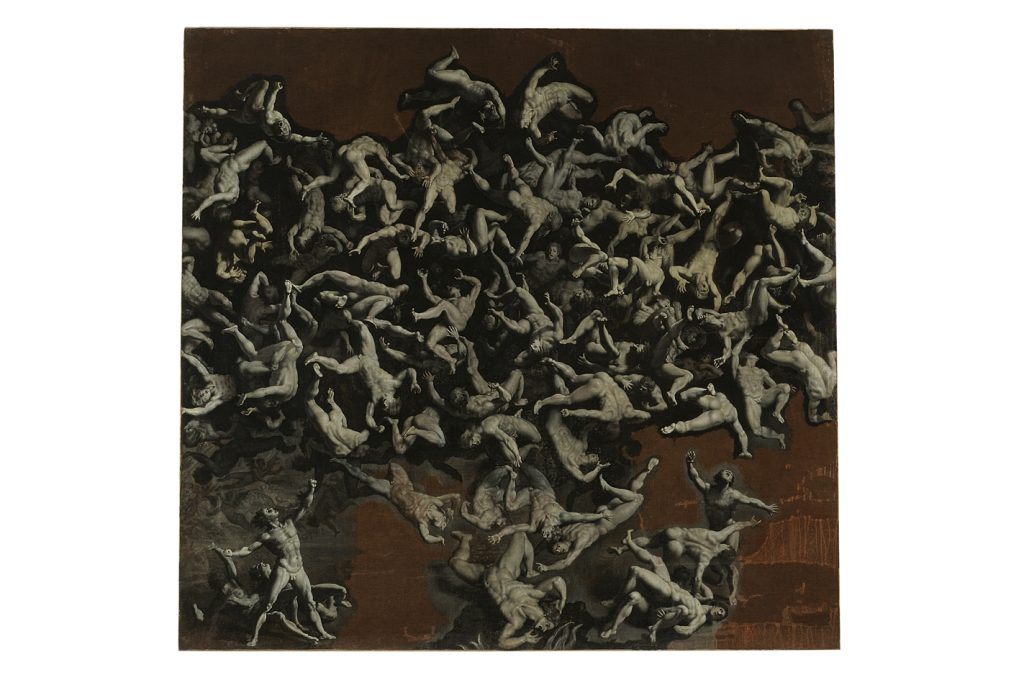

Pieter Bruegel il Vecchio, Caduta degli angeli ribelli, 1562

Nella mitologia esoterica, il concetto di “angelo caduto” non si limita agli angeli astratti, ma si estende anche alle anime umane che si ribellano alla volontà divina. È l’Arcangelo Michele che fece in modo che Satana precipitasse insieme a tutti i suoi seguaci. Il nome Michele, infatti, deriva dall’espressione “Mi-ka-El” che significa “chi è come Dio”. Quest’opera, realizzata da Anselm Kiefer appositamente per l’atrio di Palazzo Strozzi, suona come un Giudizio Universale, enfatizzando la tradizione e la contemporaneità.

La lotta fra il bene e il male

Il titolo scritto in alto a sinistra si contrappone alla scritta in alfabeto ebraico Michele che caccia gli angeli ribelli dal paradiso, impugnano una spada fra le mani, mentre con l’indice sinistro addita il cielo manifestando la volontà divina e rivelando allo stesso tempo il proprio nome. Michele si staglia sullo sfondo dorato (simbolo, soprattutto nella prima nella pittura trecentesca, del mondo metafisico), mentre gli ex angeli precipitano nella zona scura del dipinto, nel mondo terreno, dove acquisiscono tridimensionalità.

Andrea Commodi, La caduta degli angeli ribelli, 1600, olio su tela, Uffizi, Firenze.

Courtesy Catalogo Generale dei Beni Culturali

A Firenze oltre Kiefer

L’opera riflette quindi sulla lotta tra bene male invitando a riconsiderare il rapporto tra cielo e terra, spirito e materia, facendo acquisire all’espressione angeli caduti una portata più ampia che include l’intera umanità. Michele è l’unica figura monumentale, vittoriosa, ribelle, ciclopica, come tutte le opere del maestro tedesco, ed esprime la forza di una sintesi fra tutte le filosofie e mitologie. Una riflessione mai conclusa fino a oggi che l’artista tedesco raggiunge magistralmente entrando ancora una volta con innegabile e incontestabile potenza nella storia.

Un unico angelo alato, che sembra danzare su un campo di grano inaridito, ma allo stesso tempo impreziosito dallo sfondo d’oro. Quella scritta Engelssturz, incisa sulla sinistra che indica la rappresentazione, la cita, la nomina, dando un volto e un senso. L’artista è assolutamente apocalittico o profetico.

In entrambi i casi invita a una riflessione sulla nostra civiltà così tanto disumanizzata e così tanto in caduta libera. Inoltre, bisogna tenere presente che anche generalmente Kiefer nei suoi quadri non rappresenta quasi mai figure umane. Egli, infatti, predilige dipingere i luoghi, i paesaggi, gli ambienti dove le tragedie della storia si sono consumate. Gli esseri umani paiono essere fagocitati dal vortice buio del male che hanno fatto a se stessi e al loro prossimo.

Orazio Gentileschi, La caduta degli angeli ribelli, 1601, olio su alabastro, cm 49×40, Collezione privata

Gli angeli caduti nella storia dell’arte

La storia dell’arte è piana di affreschi, pale d’altare, quadri e statue che ritraggono l’angelo caduto. Ne soo esempi La caduta degli angeli ribelli dei Fratelli Limbourg del 1411-1416, conservati al Condé Museum. Poi, Il Trittico del Carro di fieno, dipinto a olio su tavola di Hieronymus Bosch, databile al 1516 circa e conservato nel Museo del Prado di Madrid, firmato nel pannello centrale “Jheronimus Bosch”; La Caduta degli angeli ribelli del 1562 di Pieter Bruegel il Vecchio, capolavoro fiammingo custodito nel Museo Reale di Belle Arti di Bruxelles; La caduta degli angeli ribelli di Andrea Commodi del 1600, olio su tela custodito agli Uffizi a Firenze.

Anche Orazio Gentileschi realizza La caduta degli angeli ribelli nel 1601, olio su alabastro; e ancora Peter Paul Rubens con la sua Caduta degli angeli ribelli del 1621; Charles Le Brun con La caduta degli angeli ribelli del 1685 al Musée des Beaux-Arts a Digione; Alexandre Cabanel L’angelo caduto del 1847 al Museo Fabre, Montpellier. Ma anche Gustave Doré con La caduta degli angeli ribelli, 1866; e Gaetano Previati con La caduta degli angeli del 1913, custodito alla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma.

Charles Le Brun, La caduta degli angeli ribelli, 1685, olio su tela, cm 162×129,

Musée des Beaux-Arts, Digione

L’eredità del Giudizio Universale

Ma se pensiamo al giudizio e alla caduta, il Giudizio Universale con la sua ricca composizione di personaggi di Michelangelo Buonarroti ruota attorno alla figura centrale del Cristo, mentre la Vergine, con compassione, osserva i resuscitati in attesa di giudizio. Michelangelo esprime la sua profonda crisi religiosa e morale in questo monumentale lavoro, raffigurando l’umanità eroica e superba, giudicata e condannata per le sue passioni terrene.

Gli angeli rappresentati senza ali e aureola raggiungono il culmine della loro rappresentazione nella Cappella Sistina, testimoniando l’importanza e la grandiosità dell’opera di Michelangelo. Non solo nel Giudizio Universale, ma in tutto il ciclo pittorico, gli angeli senza ali sono onnipresenti, conferendo un’atmosfera unica e intensa all’intera cappella.

Michelangelo Buonarroti, Giudizio universale, 1536 – 1541, Cappella Sistina, Roma

Proseguendo nelle sale al piano superiore della mostra di Kiefer a Firenze, si incontra Luzifer (Lucifero) e il fil rouge della mostra con il tema degli angeli caduti prosegue. Nella grande tela domina un’ala d’aereo, che spunta dal dipinto, mentre Lucifero sta precipitando e gli ex angeli che l’hanno preceduto sono rappresentati come tuniche vuote. Gli angeli caduti sono quindi presentati come figure che attraversano il confine tra spirito e materia. Il titolo è presente in tedesco a sinistra. E, ancora una volta, a destra sotto l’ala dell’aereo, torna la parola ebraica di Michele.

Luzifer, 2012-1023. Angeli caduti. Fallen Angels, Palazzo Strozzi, Firenze.

© photo Ela Bialkowska, OKNO studio. Courtesy Palazzo Strozzi

I “Dipinti irradiati”

Vestrahltr Bilder (Dipinti irradiati) è un’intensa e spettacolare installazione immersiva composta da 60 opere di diverso formato, eseguite in un periodo che abbraccia gli ultimi quarant’anni della carriera del maestro. L’installazione occupa l’intera sala, dal pavimento al soffitto. Può essere vista anche attraverso i grandi specchi a forma di tavolo posti al centro dell’ambiente. Un invito al visitatore a immergersi nell’arte stratificata e totalizzante di Kiefer.

L’uso di dipinti scoloriti è ottenuto da radiazioni nucleari effettuate dall’artista mantenendo le opere chiuse all’interno di container. L’uso di queste radiazioni invita lo spettatore a riflettere sulla fragilità della vita e sulla natura trasformativa dell’arte. Anche che se pur malate, queste opere ora sono diventate temporaneamente meravigliose.

Vestrahltr Bilder ,1983-2023. Angeli caduti. Fallen Angels, Palazzo Strozzi, Firenze

© photo Ela Bialkowska, OKNO studio. Courtesy Palazzo Strozzi

Peter Paul Rubens, La caduta degli angeli ribelli, 1621. Courtesy Raffaele Pagani, Flickr

Anselm Kiefer nei musei di tutto il mondo, oltre Firenze

Numerose sono le sedi museali che nei decenni hanno ospitato le esposizioni personali di Anselm Kiefer, tra cui si ricordano la Städtische Kunsthalle di Düsseldorf, l’Art Institute di Chicago, il Metropolitan di New York, la Fondation Beyeler a Basilea, il Centre Pompidou di Parigi e il Guggenheim Museum di Bilbao.

L’artista ha inoltre partecipato alla Documenta di Kassel nel 1977 e alla Biennale di Venezia del 1980 in rappresentanza della Germania. Nel 1999 è stato insignito del Praemium Imperiale nella categoria Pittura da parte della Japan Art Association e nel 2020 gli è stata conferita la Laurea Honoris Causa in Comunicazione e Didattica dell’Arte dall’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

Le opere di Anselm Kiefer figurano in prestigiose collezioni private e pubbliche anche in Italia, tra cui la Peggy Guggenheim Collection di Venezia, il Pirelli Hangar Bicocca di Milano e il MAXXI di Roma. Le opere di Kiefer dal 2022 sono presenti anche ai Musei Civici di Venezia grazie alla donazione di Gemma De Angelis Testa.

Alexandre Cabanel, L’angelo caduto, 1847, olio su tela, cm 121×190, Museo Fabre, Montpellier

Anselm Kiefer, il mercato e i record dell’artista

Le creazioni di Anselm Kiefer sono oggetto di interesse sia nel mercato primario che in quello secondario dell’arte. Le principali gallerie che lo rappresentano includono Gagosian, Thaddeus Ropac, Lia Rumma e White Cube. Tra le opere più ricercate nelle gallerie ci sono i dipinti, che solitamente hanno quotazioni che oscillano intorno a 1,35 milioni di dollari per un lavoro delle dimensioni di circa 280 x 380 cm realizzato nell’ultimo decennio.

Le sculture e le installazioni, invece, richiedono un investimento iniziale che varia da circa 350mila dollari a fino a circa 2 milioni di dollari, a seconda della tipologia, delle dimensioni e della complessità dell’opera. Anselm Kiefer ha iniziato a comparire in asta nel 1984. Ma il suo primo lotto, messo all’incanto a New York da Christie’s nel 1984, una pittura del 1978, non ha trovato acquirenti. Nel 1985, un disegno del 1981 e il dipinto Capture Springtime del 1976 sono stati venduti rispettivamente per 10.500 e 70.000 dollari a New York, da Sotheby’s e Christie’s.

Gustave Doré, La caduta degli angeli ribelli, 1866

Nel 2019, il record d’asta è stato stabilito con l’imponente dipinto intitolato The Fertile Crescent (misurante 475 x 950 cm), venduto a Pechino dalla casa d’aste China Guardian Auctions per la cifra straordinaria di 3.476.352 dollari. Questo risultato assume un carattere ancora più eccezionale se si considera che oltre l’80% delle vendite totali delle opere dell’artista avvenute in asta nel periodo compreso tra il 2000 e il 2022 si sono concentrate principalmente a Londra e New York.

Nello stesso intervallo temporale, il mercato secondario delle opere di Anselm Kiefer ha totalizzato un incredibile ammontare di 175.167.400 dollari, grazie alla vendita di 568 lotti complessivi. Il punto culminante delle entrate annuali è stato raggiunto nel 2016, quando sono stati incassati 18.021.117 dollari provenienti dalla vendita di 39 lotti.

Durante questo periodo, la maggior parte dei lotti messi all’asta, pari a 244, è stata venduta nella fascia di prezzo compresa tra i 100mila e i 500mila dollari. Cifre che hanno permesso di generare approssimativamente il 34% del fatturato totale, che ammonta a 59.543.156 dollari. Analizzando la ripartizione per categoria, emerge che le opere più ricercate dal mercato sono le pitture. Queste ultime infatti hanno rappresentato circa l’88% del valore complessivo delle vendite. Ossia 391 lotti venduti per un totale di 154.707.769 dollari.

Gaetano Previati, La caduta degli angeli, 1913, Galleria nazionale d’arte moderna, Roma

In copertina: Engelssturz, 2022-2023. Anselm Kiefer, Angeli caduti. Fallen Angels, Palazzo Strozzi, Firenze, © photo Ela Bialkowska, OKNO studio. Courtesy Palazzo Strozzi

Note

[1] Secondo gli adepti dello zoroastrismo (o mazdeismo), Zarathustra – o Zoroastro, come lo chiamano i greci – è il fondatore della loro religione, il cui dogma principale consiste nella relazione tra la divinità suprema, Ahura Mazda (il “Signore Sapiente”), e lo stesso Zarathustra. Gli zoroastriani non hanno dubbi sul fatto che il loro profeta fosse un personaggio realmente esistito. A metà del XIX secolo i primi studiosi dello zoroastrismo in Europa fecero propria questa tesi e ipotizzarono che Zarathustra fosse stato una specie di riformatore di una preesistente religione iranica. Questa religione avrebbe avuto le caratteristiche tipiche delle altre religioni indoeuropee. Una di queste era il sacrificio cruento di animali, che Zarathustra avrebbe abolito. Per questi ricercatori la predicazione di Zarathustra avrebbe dato vita al primo monoteismo della storia, nonché alla prima religione soteriologica, fondata cioè sulla promessa salvifica di una vittoria del Bene sul Male e di una vita di beatitudine nell’aldilà. Secondo la tradizione, Zarathustra mise insieme l’essenza dei suoi insegnamenti nei Gatha, i canti che costituiscono la parte più antica della raccolta dei testi sacri dello zoroastrismo, l’Avestā. Dato che la lingua in cui sono scritti i Gatha corrisponde a un dialetto iranico orientale, si è ipotizzato che la predicazione di Zarathustra avesse avuto luogo nell’area geografica attualmente ripartita tra Afghanistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan. Più complesso è stabilire il periodo in cui sarebbe vissuto il profeta. Secondo alcuni studiosi, i Gatha furono composti tra il 1600 e il 1200 a.C. Altri, basandosi su alcuni autori greci, situano invece la loro comparsa in un periodo anteriore alla creazione dell’impero achemenide, attorno al 620-550 a.C. Secondo gli adepti dello zoroastrismo, il fondatore della loro religione è Zarathustra, noto anche come Zoroastro per i Greci. Il nucleo del loro credo si basa sulla relazione tra la divinità suprema, Ahura Mazda, e Zarathustra stesso. Gli zoroastriani credono fermamente che il loro profeta sia esistito realmente. Nel XIX secolo, i primi studiosi europei dello zoroastrismo adottarono questa visione, ipotizzando che Zarathustra avesse riformato una religione iranica preesistente, simile ad altre religioni indoeuropee, che includevano il sacrificio cruento di animali, pratica che Zarathustra avrebbe abolito. Secondo questi studiosi, la predicazione di Zarathustra avrebbe inaugurato il primo monoteismo della storia, nonché la prima religione soteriologica, fondata sulla promessa di una vittoria del Bene sul Male e di una vita di beatitudine nell’aldilà. I suoi insegnamenti sarebbero stati raccolti nei Gatha, antichi canti che costituiscono parte dei testi sacri dello zoroastrismo, l’Avestā. Poiché i Gatha sono scritti in un dialetto iranico orientale, si suppone che la predicazione di Zarathustra abbia avuto luogo nell’area corrispondente all’attuale Afghanistan, Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan. Tuttavia, stabilire l’epoca in cui visse il profeta è più complesso. Alcuni studiosi ritengono che i Gatha siano stati composti tra il 1600 e il 1200 a.C., mentre altri, basandosi su autori greci, suggeriscono un periodo antecedente alla creazione dell’impero achemenide, intorno al 620-550 a.C. Fino alla fine del XX secolo, si è generalmente accettato che Zarathustra fosse una figura storica che aveva introdotto un nuovo credo in contrasto con la tradizionale religione indoiranica. In questa prospettiva, Zarathustra sarebbe stato considerato un rivoluzionario, paragonabile ad altri fondatori di grandi religioni come Buddha, Gesù di Nazareth o Maometto.